이름 석 자 적는 것이 가장 큰 행복

오늘도 노트 속을 걷는다

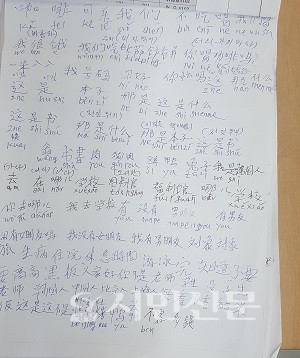

노트를 편다. 삐뚤지만 틀리지 않다. 느긋하지만 느리지 않다. 연필이 흘러내리지 않게 오른손 엄지와 검지에 힘을 꽉 준다. 세로부터 천천히 써내려가는 한 글자는 그냥 적히는 글자가 아니다. 배우고 싶다는 간절함과 알고 싶다는 절실함이 새겨지는 것이다. 광양읍 광양복지관에는 88세 만학도가 산다. 영어는 올해로 5년 차, 중국어는 3년 차가 됐다. 배움이란 ‘곧은 길’이라고 말하는 장영철(88)어르신을 만났다.

말 못할 설움, 어찌 잊으리

한글을 모르는 것이 한이 됐다. 광양읍 우산리에서 태어난 장 어르신은 일제 강점기를 겪은 살아있는 역사다. 일본에서 6년 간 일본어를 배우며 일본 문화를 접했다. 2년 후, 해방이 됐다. 고향으로 돌아와서 부모님과 함께 농촌에서 농사를 지었다. 어렵사리 군산상업학교를 진학했지만, 집안 사정으로 졸업은 하지 못했다. 다시 광양으로 돌아와 농사짓기에 전념을 했다. 운이 좋게 17살 때 광양목성우체국에 취직을 했다.

장영철 어르신은 “우체국에서 일할 때도 한글을 몰라서 쩔쩔맬 때가 하루 이틀이 아니었다”며 “고된 하루 일과를 마치고 돌아와 집에서 혼자 울 때도 있었다”고 당시를 회상했다.

하루하루를 버티게 한 원동력은 바로 ‘가족’이었다. 장 어르신은 “형제남매가 있었지만, 장남이라 내가 돈을 벌어서 집안을 책임져야겠다는 책임감이 있었다”며 “학교도 가고 싶고, 배우고 싶었던 것도 많았지만 집안을 지켜내야했기 때문에…”라며 말끝을 흐렸다.

여느 날처럼 우체국으로 출근을 하는 길, 청천벽력처럼 영장이 날아왔다. 당시 나이 18세. 강원도 고성군 간성읍에서 군대 생활을 하던 중 1950년 6월 25일 전쟁이 터졌다. 장 어르신은 전쟁 당시를 아직도 생생하게 기억하고 있었다. 장 어르신은 “계속 깜깜한 어둠 속을 헤맸던 것 같다”며 “총 소리에 귀는 멍해지고, 동료들이 세상을 떠나는 모습을 앞에서 보는 것이 괴로웠다. 나조차도 살아 숨 쉬고 있는 건지 알 수가 없었다”고 천천히 입을 열었다.

살아서 귀향하던 날, 온 눈물을 쏟으며 어머니를 꽉 껴안았다. 그러고는 생각했다. 먼저 간 사람들의 몫까지 배우고 베풀기로 말이다.

오늘처럼만 사는 것이 소원

혼자 힘으로 주경야독을 하기로 마음먹었다. 낮에는 우체국, 밤에는 야간중학교를 다녔다. 그러던 중 갑자기 들려온 ‘승진’소식. 야간중학교도 끝내 졸업장을 받지 못했다.

언제쯤이면 마음 편히 공부할 수 있을까. 안타까운 마음을 부여잡고 광주로 향했다. 광주를 시작으로 순천, 여수를 거쳐 장 어르신은 점점 우체국 일에 익숙해져 갔다. 평생 사랑할 아내를 만나 결혼도 했다. 눈에 넣어도 아프지 않을 2남 2녀를 두었다. 하루가 행복했고, 삶은 더없이 평온했다. 하지만 장 어르신의 가슴 한편엔 끝나지 않은 숙제가 있었다.

장 어르신은 노인복지관을 통해 영어 수업을 듣기 시작했다. 단어 하나 외우기가 여간 어려

운 것이 아니었다. 그래도 즐거웠다. 하고 싶은 것을 눈치 보지 않고 할 수 있으니 말이다.

장영철 어르신의 하루 일과는 새벽 5시에 일어나, 밥을 먹고 간단한 걷기 운동을 한다. 수업이 있는 날에는 노인복지관을 와서 공부를 한다. 영어와 중국어는 애피타이저요, 서예는 기본이란다. 장 어르신은 “매일이 오늘만 같으면 좋겠어”라며 “영원히 공부를 게을리 하지 않을거야”라며 웃어보였다.

귀향하던 그 날 다짐했던 것처럼 장 어르신은 다양한 단체에 끊임없이 기부도 펼치고 있다. 최근에는 노인복지관 수강생들을 위해 버스 대절과 회식비를 아낌없이 쏘시기도 했다. 장 어르신은 “배움과 베푸는 것이야말로 내가 살아가는 이유”라며 “지금 배우고 있고, 베풀 수 있어서 가장 행복한 순간”이라고 말했다. 배우고, 베풀고. 이 세 글자를 지키기 위해 오랜 세월 힘든 발걸음을 마다하지 않은 장 어르신에게 큰 박수를 보낸다.