김행춘 6.25참전용사

18살 한국전쟁 발발로 징집돼 인천상륙작전 투입

흥남부두에서 한 민족이 이산가족 되는 역사의 순간 목격

숭고한 희생과 애국정신으로 지킨 나라임을 잊지 않길

우리나라 근현대사는 상처와 고난으로 쓰여졌다 해도 과언은 아닐 것이다. 일제 강점기를 거쳐 일제로부터의 해방 그리고 분단과 이념 갈등. 그 혼돈의 그 시대를 살아 낸 이들의 생생한 증언은 이제 70년 가까운 긴 세월로 인해 구전으로 듣기 어려워지고 있다. 김행춘(90) 6.25 참전용사이자 전 경상대학교 사범대학장을 만나 우리 민족이 지금의 대한민국을 지켜내기 위해 얼마나 많은 희생을 치러야 했는지 생생한 증언을 통해 고난의 역사와 마주했다.

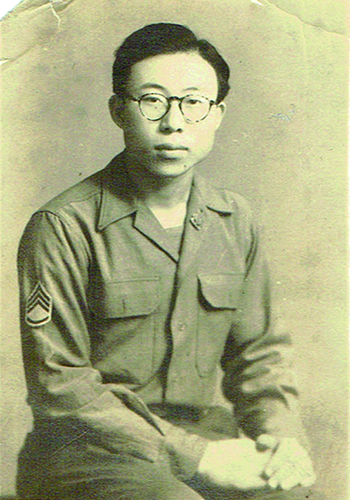

김 전 학장은 사진 두 장을 조심스레 꺼내놓았다. 세월의 흔적이 켜켜이 쌓인 사진 속에는 군복을 입은 18살 듬직한 청년 김춘행 전 학장이 있었다. 그는 많은 생각이 스치는지 한동안 상념에 잠겨있다가 조심스레 입을 뗐다.

“태생은 부산이나 일본에 폭탄이 떨어질 거라는 소문에 광양으로 가족들과 함께 이사해 현재의 집터인 옥곡에 자리를 잡았다. 그러나 여순 사건이 한창이던 어느 날 밤, 진공관 라디오를 뺏으러 온 군인들이 총으로 위협하면서 죽음의 공포를 느낀 가족들은 잠시 집을 놔둔 채 부산으로 주거지를 옮겼다. 그리고 6.25가 터졌다”며 말을 이어갔다.

“나는 그때 18살 부산사범학교 2학년이었지만, 노인이든 아직 어린 티를 벗지 못한 학생이든 총을 들 수 있는 남자라면 누구라도 참전을 해야 하는 급박한 상황이었다”며 “그때 징집돼 부산 서면에 있는 제2연대에서 신체검사를 받았다. 징집병 대부분은 포항 전투지로 보내지고 나를 포함한 일부 병력만 일본의 미군 주둔지로 가는 수송선에 몸을 싣게 됐다”고 말했다.

3~4일 멀미로 녹초가 돼서야 요코하마에 도착해 동경 근교 미군 주둔지에서 군사훈련을 받을 수 있었다. 문화적 차이와 인종차별이 만연했던 시대이자 전시 상황에서 한국군은 숱한 약소국의 서러움을 온몸으로 받아야 했다. 김 전 학장은 나라가 힘이 없을 때 국민이 어떤 대접을 받게 되는지 피부로 느끼며, 90세인 고령에도 부국강병의 나라를 꿈꾸고 늘 정치에 관심 갖는 계기가 됐다고 한다.

1950년 9월 15일. 아직 어린 병사는 첫 격전지가 어디인지도 모른 채 2만 톤에 가까운 대형 군 수송선을 탔다. 한국군과 미군을 실은 군함 30여 척이 선단을 꾸려 규슈섬과 일본 영해를 거쳐 대만 앞바다를 지나 일주일 항해 끝에 도착한 곳은 인천이었다.

김 전 학장은 “짐작건대 일주일 정도 인천을 향하는 항해였던 것 같다. 풍랑과 멀미와의 지독한 싸움 끝에 도착한 인천 앞바다는 이미 격전을 벌이고 있었고 내가 속한 야포(자주포) 대대는 후방에서 지원사격을 했다”며 “참전 당시는 몰랐지만 이후 맥아더 장군이 이끌어 대승했던 인천상륙작전이었음을 알게 됐고, 나라를 지켜낸 현장에서 작은 힘이나마 보탤 수 있었던 것을 자랑스럽게 생각한다”고 말했다.

치열한 전투를 겪으며 김 전 학장에게도 죽음의 고비는 있었다. 1950년 12월 하순. 함경남도 청진 근처 주둔 시 중공군이 대거 남하하며 한국군을 포함한 미군, 유엔군과 격전을 벌였으나 중공군의 기세에 밀려 남쪽으로 계속 후퇴하게 된다. 김 전 학장은 앞장섰던 미3사단이 전멸할 정도의 치열했던 전투상황에서 그라만전투기가 지원사격을 해주지 않았다면 죽음을 면치 못했을 거라고 당시를 회상했다. 중공군과 미군, 한국군 할 것 없이 처참한 상태의 시체가 나뒹구는 전쟁의 추악한 그림자를 뒤로 한 채 그의 부대는 흥남부두로 향한다.

그리고 그곳에서 미군 수송선에 군인을 포함한 민간인 일부를 태우고 남하하게 된다. 이때 가족 중 일부는 배에 몸을 싣고, 금방 따라 내려가겠다며 흥남에 남는 이들도 있었다. 그러나 그렇게 곧 갈 테니 먼저 자리 잡고 있으라며 헤어진 가족은 강대국 이념 논리에 의해 휴전선이 생기면서 생사조차 확인할 길 없는 이산가족이 된 것이다. 동족상잔의 비극과 혈육을 갈라놓는 이념 갈등의 역사 현장을 담담히 풀어내는 김 전 학장의 눈가는 어느새 젖어 있었다.

김 전 학장은 “아직도 종전이 아닌 정전 상태로 분단의 아픔을 간직하고 살아가는 현실에서 두 번 다시 참혹한 전쟁의 아픔만은 후손들이 겪지 않아야 한다”며 “삼일 운동을 시작으로 전쟁의 역사, 민주화 운동을 거쳐 촛불혁명까지 많은 이들의 희생과 애국정신으로 지켜낸 나라임을 잊지 말길 바라며, 후손들이 그들의 숭고한 희생을 한 번쯤 생각해 보는 6월이 됐으면 한다”고 당부했다.