“섶 꽂아놓고 두어달 기다리믄 찬바람이 듬선 김 채취가 시작되제. 집집마다 엄마, 아부지는 김 뜯으러 바닷일 가블고 동네 곳곳 볕 한 점, 바람이라도 든다 싶은 곳은 온통 대발 위에 김 말리느라 야단이었제. 한 푼이라도 벌어보것다고 얼음장 같은 물에 손발 담궈감선 고생으로 뜯었을 것인디 어렸응께 뭘 알았것어. 살짝 덜 마른 김을 손으로 훑어내리믄 돌돌 말린디 하굣길에 친구들이랑 서리깨나 해서 묵었어. 손바닥만한 섬에 북적북적 많이도 살았는디 돌이켜보믄 배고팠어도 그 시절이 좋았제”

남도 끝자락 작은 마을 광양은 불과 40여 년 전까지만 해도 바닷가에서 김 생산으로 먹고 살았다 해도 과언이 아니었다. 특히 지리적 이점으로 지역 내에서 가장 김 생산이 활발했던 태인도. 짭짤한 수입원이었던 김을 따라 한때 4천여 명이 거주하며 광양에서 가장 높은 인구밀도를 보이기도 했다. 이제 북적였던 그 시절은 옛이야기가 됐다며 아쉬움을 담아 추억을 풀어놓는 김영웅 용지큰줄다리기보존회장.

광양은 김여익(1606~1660) 공이 김을 처음 양식한 곳이며, 우리나라에서 관련 지정문화재로는 유일하게 전라남도기념물 제113호인 <광양 김 시식지>가 있다. 섬진강 민물과 광양만 바닷물이 만나는 곳에서 양식된 김은 유독 맛과 향이 뛰어났고 품질도 우수해 수출 또한 활발했다.

현대화 이전의 광양은 크고 작은 섬과 높은 언덕이 많은 지형 특성 작물 재배만으로는 생계가 어려웠다. 농사 여건이 더욱 열악했던 섬과 바닷가 마을은 김 양식으로 생계비의 7, 8할을 벌어들였다고 전해진다. 김은 바닷가를 중심으로 지역민의 생활과 일상 곳곳에 영향을 미치며 특산물 이상의 의미였다.

김 한 장 만드는 과정 곳곳에

민초의 삶이 녹아들다

보통 김 양식은 섶 꽂기부터 시작된다. 벼농사로 비유하면 모를 심는 작업이다. 섶은 한로를 기준으로 전후 3일에 꽂는다.

김영웅 용지큰줄다리기보존회장은 이때를 회상하며 “바닷가 마을은 뱃삯을 주고 섶을 옮기지만, 태인도는 물 빠진 갯벌을 한참 걸어 들어가야 해서 인력으로 무거운 섶을 옮기는 것은 무리였다”며 “태인도 용지, 궁기, 명당마을을 중심으로 뗏배를 만들어 사용했다. 뗏배는 대나무를 가로 방향으로 놓고 그 위에 세로 방향으로 섶을 올려 갯벌 위에서 끌고 가는 방식”이라고 설명했다.

그리고 섶을 모 심듯 갯벌 위에 간격을 두고 꽂아두면 김 포자가 달라붙는다. 섶꽂이 후 45~60일이 지나면 김을 채취할 수 있다. 이 시기가 되면 새벽부터 저녁까지 분주해지는데 남녀노소 할 것 없이 김 생산에 매달렸다. 한 해 가장 큰 수입을 올릴 수 있는 이때를 게을리 보낼 수는 없는 일이었다. 부지런히 몸을 움직여야 세간 살림도 마련하고, 올망졸망 자식들 입에 뭐라도 먹이고, 뭍으로 유학 나간 아들내미 학비도 올려보낼 수 있었다.

찬바람이 매서워지는 시기인 음력 10월이면 본격적인 김 채취가 가능했다.

19살 되던 해 봉강면에서 진월면으로 시집와 모진 가난 온몸으로 이겨내며 6남매를 키웠다는 조계심(86) 할머니는 ‘그 시절 고생은 말도 못했다’며 손사래를 쳤다. 김은 감사한 수입원이었지만 말할 수 없이 고된 작업이었다고 털어놓는다.

조계심 할머니는 “몇 시간씩 섶에서 김을 뜯다 보면 손은 퉁퉁 불고, 날카로운 돌이나 조개껍데기 등에 찔리기도 하지만 얼음장 같은 물에 언 손은 피가 나도 감각이 없었다”며 “의복도 지금처럼 여의치 않은 시절 칼날 같은 추위에 허리 한번 못 펴고, 물이 들어오기 전 채취를 마무리하기 위해 바지런을 떨어야 했다”고 말했다.

집집마다 갯벌에서 대바구니 하나 가득 채취한 김을 이고 지고 마을로 들어온다. 이때 마을 입구까지 걸어오는 길은 진풍경이 벌어졌다. 동구 밖에는 비누, 성냥, 설탕 등 생필품 노점이 펼쳐져 방금 채취해 온 김과 즉석에서 물물교환이 이뤄졌다. 간이 술집처럼 막걸리에 간단한 안주를 파는 이들도 있었다. 물론 값은 채취해 온 김으로 치렀다.

가져온 김은 대바구니에 넣고 당그래로 저으면서 붉은 물이 나오지 않을 때까지 바닷물로 씻었다. 그리고 도마 위에 놓고 칼로 잘랐다. 포대기로 애기 업은 젊은 새댁, 손끝 야물기로 소문난 김샌댁 큰애기, 폐까지 넣었다 내뿜는 청자담배 연기로 고된 노동 털어내는 뒷집 할매. 삼삼오오 샘가에 모여 바쁘게 두드리는 도마질 소리는 그 시절을 기억하는 이들의 기억 저편에 어렴풋한 풍경이 됐다.

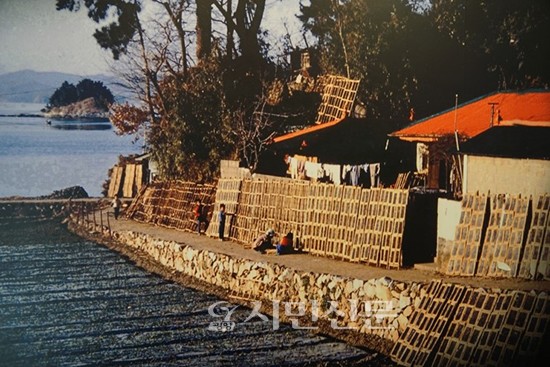

부산스런 도마질로 다듬어진 김은 김통에 물과 섞어 김발에 고루 펴 네모 모양의 각을 잡는 김뜨기 후 가그대에 김발을 꽂아 햇볕에 건조한다. 과거에는 건조장이 별도로 마련된 것이 아니라 집 안팎 울타리, 경사진 언덕 등을 이용했다.

김영웅 용지큰줄다리기보존 회장은 “아침에 널어 놓고 해 질 녘이면 바짝 마르는데 가끔 오후에 바람이 세게 불면 건조된 김이 허공에 둥둥 날아다니는 진풍경이 나오기도 했다”며 “상품을 만들고 남은 귀퉁이나 부스러기들은 국, 부각, 무침, 구이 등으로 먹었는데 광양의 겨울 밥상에 김이 반찬으로 안 오르는 집은 없었을 것”이라고 전했다.

김과 함께 긴 세월을 동고동락했던 광양에는 이제 김이 없다. 1981년 광양제철소가 들어서며 명맥은 사라지고 그 시절을 살았던 이들의 기억 속에만 존재한다. 김에 관한 풍부한 스토리텔링과 타지역보다 다양한 조리법을 가진 광양이 안주하는 듯한 모습이 안타깝다. 김 관련 요리 개발, 김 시식지 중심으로 관광지 연계, 김 먹거리타운 조성 등 광양의 새로운 김 이야기를 만들어보면 어떨까. 지역 민초의 삶을 고스란히 품은 김이 잊혀지는 기억이 아닌 새로운 도약의 단초가 되길 희망해 본다.